Il rospo e la badessa di Roberto Tiraboschi, edizioni e/o

Siamo a Venezia nel 1172. Mentre la peste infuria nel Commune Veneciarum, in una situazione di crisi politica ed economica il doge Vitale II Michiel viene ucciso in una congiura di palazzo. Prende il potere uno dei congiurati, Sebastiano Ziani che mette mano a una riforma istituzionale che riduce le funzioni della Concio, l’assemblea popolare, cambia le norme per l’elezione del doge e introduce il Maggior Consiglio un’assemblea riservata ai soli patrizi che prende il posto del Consilium Sapientium, da non confondere con il Consiglio dei Savi istituito a fine ‘300.

Siamo a Venezia nel 1172. Mentre la peste infuria nel Commune Veneciarum, in una situazione di crisi politica ed economica il doge Vitale II Michiel viene ucciso in una congiura di palazzo. Prende il potere uno dei congiurati, Sebastiano Ziani che mette mano a una riforma istituzionale che riduce le funzioni della Concio, l’assemblea popolare, cambia le norme per l’elezione del doge e introduce il Maggior Consiglio un’assemblea riservata ai soli patrizi che prende il posto del Consilium Sapientium, da non confondere con il Consiglio dei Savi istituito a fine ‘300.

In questo contesto la badessa Sicara Caroso del monastero di San Lorenzo si trova coinvolta in una bizzarra indagine. Persede Gradenigo, una giovane monaca dell’ospizio di San Giacomo in paludo, viene ritrovata morta in un pozzo con un rospo in bocca, chiaro segnale demoniaco. Suicidio oppure omicidio? Questa è la prima domanda a cui dovrà rispondere l’astuta badessa. Le indagini la portano a scavare tra i segreti delle nobili famiglie veneziane e sui loro oscuri interessi. Ma la verità viene sempre a galla…

L’allegra badessa

Lo stile è brillante e scorrevole e la trama divertente con la badessa disinvolta che strizza l’occhio al mondo LGBTQ+, oggi molto in voga.

Il romanzo di Tiraboschi si dipana tra Storia e fantasia. Numerosi i riferimenti storici corroborati dalla presenza di svariati personaggi realmente vissuti come i nobili Ziani e Mastropiero o l’architetto Nicolò Barattiero o ancora Angela Michiel, sorella del doge assassinato (che nella realtà era la badessa di San Lorenzo).

Tuttavia, a ben guardare, ci sono alcuni elementi che stonano in una puntuale ricostruzione storica. Può essere, ovviamente, che io abbia frainteso e ringrazio quanti mi possano correggere.

Nel libro si parla continuamente di un collegio di Savi. Non è chiaro a cosa si riferisca l’autore. Il Collegio propriamente detto dei Savi infatti è un’istituzione trecentesca. Ai tempi del romanzo esisteva un Collegium Sapientium che affiancava il doge. Vista la dovizia di nomenclatura latina utilizzata nel testo, perché non usare il termine corretto?

È fuorviante asserire che il Maggior Consiglio fosse un’assemblea che rappresentava nobili, artigiani e commercianti. Da sempre le istituzioni veneziane erano formate esclusivamente da patrizi (i famosi iscritti al Libro d’oro). Solo la burocrazia era lasciata nelle mani della classe media facoltosa (gli altrettanto famosi iscritti al Libro d’argento). La Concio, l’assemblea popolare il cui potere viene ridimensionato da Ziani, in realtà è sempre stata un’assemblea con poteri limitati. In sostanza acclamava il doge che veniva scelto da altri. Venezia non è mai stata una Repubblica popolare… Anche le cariche ecclesiastiche spettavano ai nobili, badesse comprese. Irrealistico quindi che Sicara non appartenesse al patriziato.

Veneziano ma non troppo

La lingua veneziana che compare in alcuni passi non è chiaro da dove attinga. Non è veneziano odierno, non è goldoniano (a eccezione di qualche vocabolo come carnovale), non è certamente medievale. Cadrega si usa in Lombardia, a Venezia c’è la carega; arsenà francamente non l’ho mai sentito (si usa arsenal o la vecchia dizione arzanà); alura è anch’esso termine lombardo e non veneziano e via andare…

Altro particolare non coerente è quello di far parlare in veneziano solo le classi umili. In realtà il veneziano è sempre stato la lingua ufficiale di popolo e nobiltà, colti e analfabeti. È vero che anche il Goldoni usava questa modalità, ma lo scopo era quello di distinguere le voci per una più chiara rappresentazione a teatro.

Non capisco poi ai fini narrativi perché usare termini latini o latinizzati come gondula (termine mutuato dalla citazione dell’ordinanza del doge Falier nel 1094).

Il Trono di San Pietro, nell’omonima basilica, è un manufatto arabo che si presume del 1300 quindi fuori contesto. E altrettanto si può dire della bauta-larva che è attestata con sicurezza dallo stesso periodo e non è quindi provato esistesse già nel 1172.

Ho qualche perplessità anche sul fatto che le monache, ancorché badesse, potessero camminare a braccetto di uomini e avessero una totale libertà di movimento.

Quanto all’ospizio di San Giacomo in paludo dal 1046 era appunto un ospizio, ovvero ricovero e rifugio istituito per marinai e pellegrini di passaggio per la Terrasanta. Non giurerei sul fatto che curasse anche gli appestati. Le monache cistercensi vi giunsero nel 1238.

Trovo nel complesso superfluo abbondare con la nomenclatura latina dei toponimi come Amurianum o Venetia (termine del periodo augusteo) e poi scivolare su aspetti di un certo rilievo sia dal punto di vista storico che linguistico.

Il libro nel complesso è gradevole e sicuramente risulta gradito a un pubblico di bocca buona.

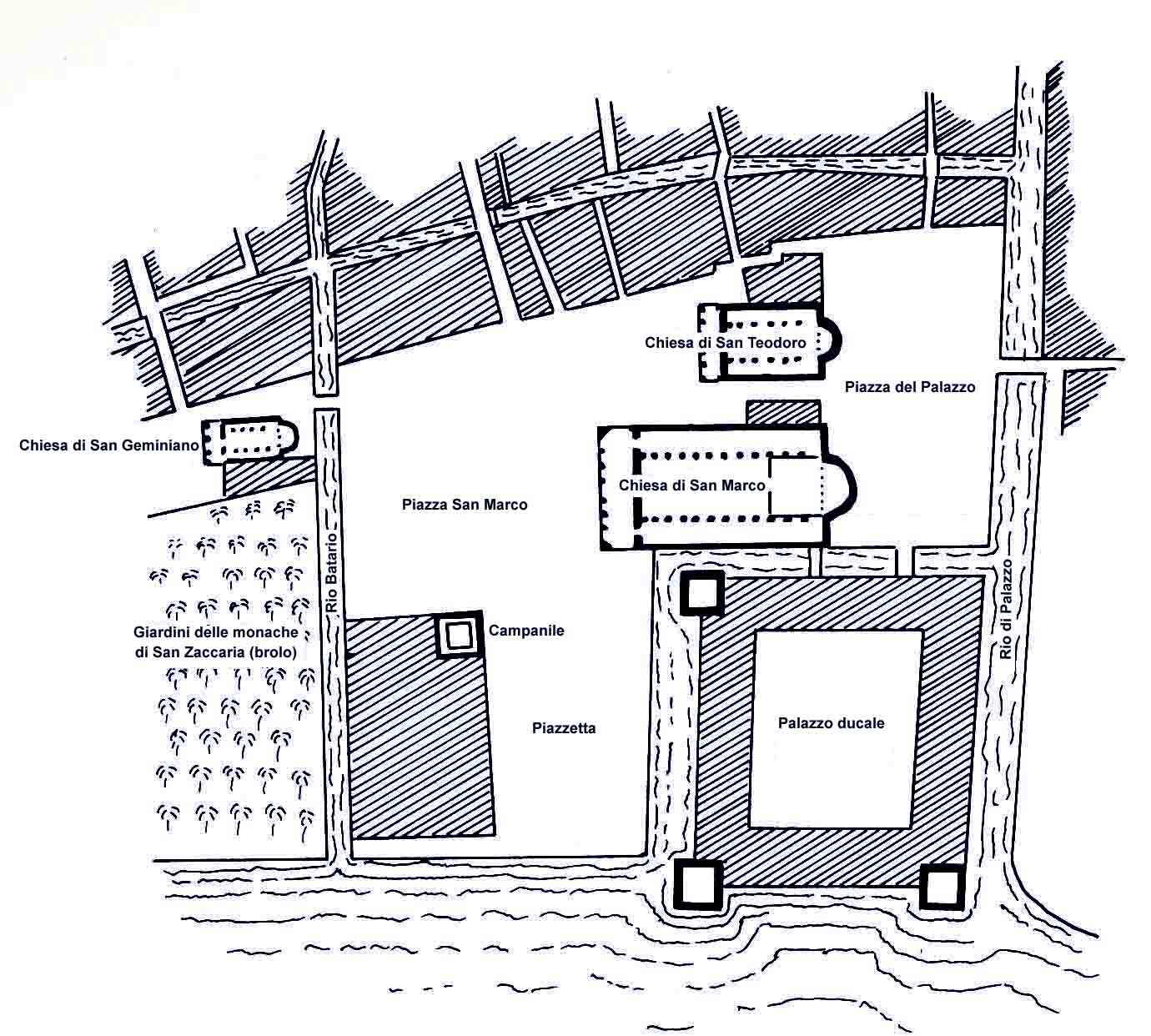

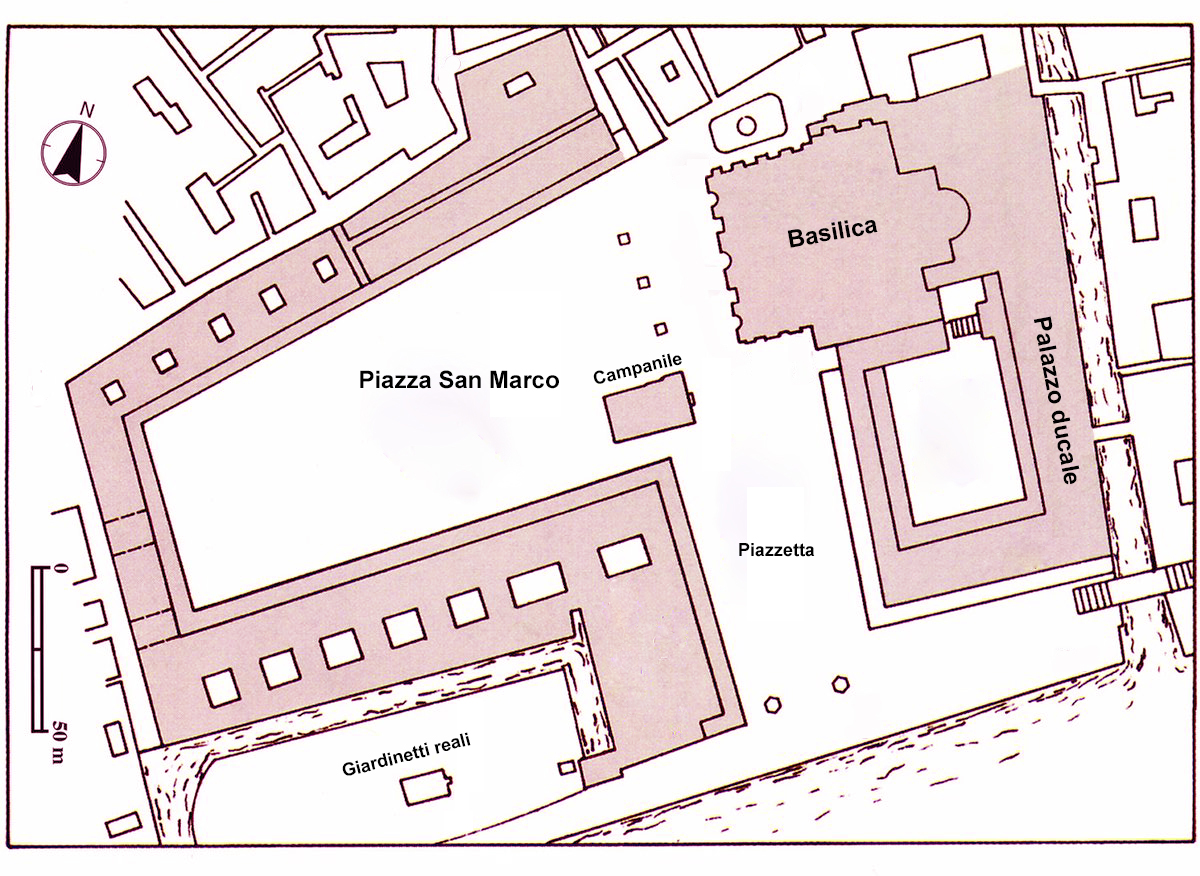

Personalmente prediligo lavori che curino con maggior attenzione e precisione tutti i particolari sullo stile di Eco e della Comastri. In alternativa preferirei un romanzo ambientato nel presente e in una città ben conosciuta dall’autore oppure un bel distopico… Per far chiarezza su Piazza San Marco di ieri (attorno alla metà del 1100, prima dell’interramento del Rio Botario) e di oggi ecco due piantine.